La reconstruction de l’église St Nazaire de Larroque en 1759

par

Yves Cambefort

Résumé. L’actuelle église St Nazaire

de Larroque (Tarn)

a été construite en 1759 au milieu du village, en remplacement de l’église paroissiale antérieure, qui était

située hors de celui-ci. Les paroissiens de 1759 ont financé en partie cette construction. On présente ici deux actes notariés de 1759. Le premier rend compte d’une assemblée de paroissiens qui ont décidé cette construction et proposé de la financer.

Une annexe récapitule les contributions offertes par chacun d’eux. Le second acte détaille les prescriptions données

aux entrepreneurs choisis pour effectuer

ce travail. On présente enfin une petite prosopographie de toutes les personnes mentionnées dans ces textes

: paroissiens, entrepreneurs, notaire, témoins, experts.

Les relations de parenté mises en évidence

entre tous ces intervenants permettent d’entrevoir le fonctionnement de cette communauté

villageoise, ainsi que ses rapports avec le consulat de Puycelsi, dont elle dépendait.

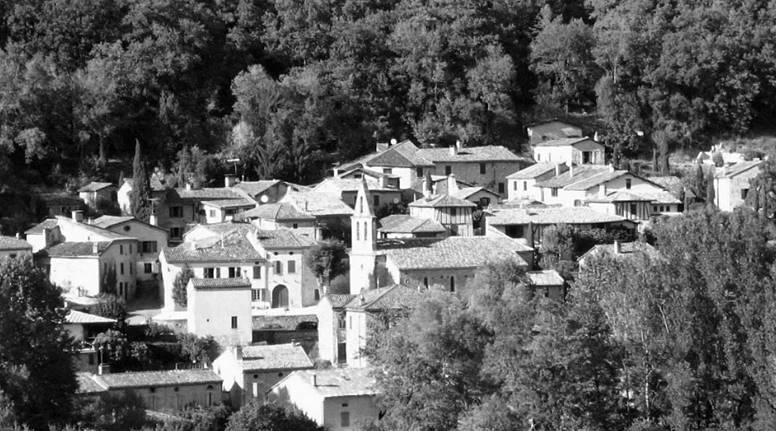

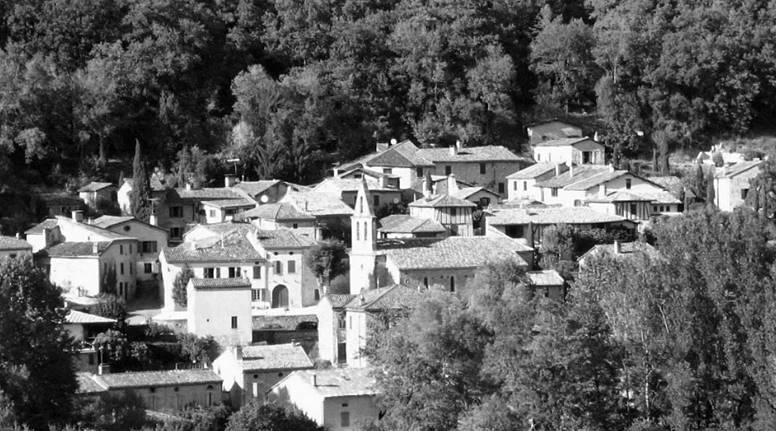

Le

village de Larroque (Tarn) tel qu’il est actuellement, avec en son centre l’église St Nazaire de 1759.

(document internet, d’après le site officiel de la commune de Larroque)

1. Introduction

Monsieur Stéphane Grégoire, généalogiste bien connu dans le Tarn, a

bien voulu me communiquer deux actes notariés,

conservés aux Archives

départementales du Tarn, qui concernent la reconstruction en 1759 de l’église Saint

Nazaire, dans la paroisse

du même nom.

Jusqu’à 1791, cette paroisse faisait

partie de la communauté de Puycelsi1. Elle correspond à un village

qui porte depuis le moyen âge le nom conservé

jusqu’à nos jours : Larroque,

1 Le Pottier, 1990, pp. 222-223 et 373-375.

probablement dû

à la falaise de calcaire ocre qui surplombe le village et que les habitants désignent encore de nos jours en disant « le

Rocher » ou « le Roc ».2 Outre

le village, ou Larroque proprement

dit, la commune comprend aussi la paroisse St Martin d’Urbens,

avec l’ancienne paroisse Notre-Dame du Désert de Mespel et le hameau des

Abriols.

La paroisse

Saint Nazaire avait sans doute, au XVIIIe siècle,

la configuration qu’elle

a conservée de nos jours : le village de Larroque,

formé de quelque soixante maisons blotties dans les bois, au pied de la falaise,

plus un certain

nombre de fermes ou résidences éparses aux environs, dans la vallée

de la rivière Vère, affluent de l’Aveyron. Jusqu’en

1759, le village

n’avait pas d’église,

et le centre spirituel de la paroisse,

formé par l’église

et le cimetière, était situé à 600 m au sud- est, tout près de la Vère,

à l’emplacement du cimetière actuel. En 1753, comme l’indique le premier

des deux textes

édités ici, l’ancienne église menaçait ruine, et l’archevêque d’Albi, lors de sa visite du 23 mai, avait

ordonné qu’elle soit démolie et reconstruite dans le village,

au plus près de la majorité des paroissiens. Peu avant 1759,

l’assemblée des consuls de Puycelsi s’était émue à nouveau de la dégradation de l’église

et avait proposé de la restaurer. Le coût de cette restauration était estimé à 400 livres, que les consuls se

proposaient de financer, comme ils le faisaient pour leur autres dépenses d’investissement, sur les impôts de la communauté (essentiellement la taille). Mais la solution qu’ils prévoyaient

était peu satisfaisante, comme l’explique

toujours ce premier texte, et ne respectait pas les prescriptions de

l’archevêque : ils proposaient de

restaurer l’ancienne nef à son emplacement originel, et de bâtir un nouveau chœur et une nouvelle sacristie dans le village

de Larroque. Cette

solution bizarre aurait

eu pour résultat de diviser l’église en deux parties, distantes de 600

m. C’est alors que Raymond Senchet, consul « moderne », qui représentait Larroque au

sein de l’assemblée consulaire de Puycelsi, décida

de prendre en main la situation. Il alerta d’autres

notables du village,

et ce petit noyau convoqua

une assemblée de paroissiens pour une

délibération devant notaire, afin d’examiner

ces deux projets, celui de l’archevêque et celui des consuls. On devine que la préférence des villageois allait au projet

de l’archevêque ; mais comme celui-ci nécessitait une mise de fonds plus considérable que les 400 livres prévues

par les consuls,

il fallait aussi qu’un certain nombre de paroissiens acceptent

de participer au financement du supplément à verser aux entrepreneurs. Les étapes intermédiaires n’ont laissé aucune

trace, mais le premier acte nous livre

le compte rendu de l’assemblée du 28 mars 1759, qui prit comme on le verra la décision

de suivre l’ordonnance de l’archevêque et de bâtir une nouvelle église dans le village. Le

coût total de ce projet étant évalué à 1500 livres par les entrepreneurs, il

s’agissait donc de réunir les 1100

livres supplémentaires pour rebâtir l’église, ou plutôt la construire

entièrement à neuf, au

centre du village, où nous la voyons encore de nos jours.

On ignore

entièrement les discussions et tractations préliminaires, mais le compte

rendu notarié de l’assemblée du 28 mars 1759 montre

qu’elles se révélèrent fructueuses, car la somme de 1100 livres fut très exactement réunie par les contributions des

41 paroissiens présents ou représentés.

Ce nombre de 41 doit être rapporté à la population du village à ce moment, qui nous est inconnue mais qu’on peut estimer

à l’aide des chiffres donnés un siècle plus tard par le Dictionnaire historique et géographique du département du Tarn, d’Auguste

Tranier (1862). Celui-ci

indique, pour le village de Larroque, une population de 242 habitants

pour 64 maisons. On voit qu’il

y avait entre trois et quatre occupants par maison. Ce chiffre, qui ne devait

pas être très différent en 1759,

correspondait à un couple avec un ou deux enfants, ou un enfant et un aïeul. On voit que les maisons

abritaient des familles restreintes, les grands parents résidant souvent dans leur propre maison, qui du

reste était rarement éloignée. Les 41 paroissiens rassemblés le 28 mars 1759 représentaient à peu près les 2/3 des maisons,

et donc la majorité

2 La falaise de Larroque serait

d’âge oligocène : cf. document

ASNAT à l’adresse https://asnat.fr/Dossier% 20

geologie/vertebres castrais/vertebres-tarn-lithostratigraphie.php

du village.

Venaient s’y ajouter des contributeurs que l’on pourrait qualifier d’« honoraires » : le seigneur

du village, le curé de Puycelsi,

dont St Nazaire était une annexe3, et divers notables

de Puycelsi qui pensaient, à un titre ou à un autre, être concernés par ce

projet.

Je reproduis ci-dessous les deux actes concernant cette reconstruction. Ils font partie

du registre d’Antoine Joseph Larroque, notaire

à Puycelsi, conservé

aux Archives départementales du Tarn sous la cote 3E7/4064. Le premier texte rend compte

de l’assemblée du 28 mars 1759

; le

second est un « traité

», consistant de fait en prescriptions détaillées données aux entrepreneurs pour la construction du futur bâtiment. Il est à

croire, vu leur caractère technique, qu’elles ont été rédigées d’après les indications des entrepreneurs eux-mêmes, avec l’approbation des contrôleurs

mandatés par les paroissiens. Suit une courte prosopographie de tous les

acteurs mentionnés dans ces textes.

On y verra que la plupart sont apparentés, entre eux et avec les entrepreneurs, ce qui n’est guère étonnant

vu le faible nombre d’habitants de ces villages, où l’endogamie était forte.

La façade de l’église St Nazaire

de Larroque, état actuel.

(photographie de Sébastien

Colpin à l’adresse

https://image.over-blog.com/MHBBfNY4pSv-

_GaanWbm8BtcW54=/filters:no_upscale()/image%2F1835109%2F20220723%2Fob_efb6e6_23062022-dsc7916-copier.jpg, modifiée).

On

observe que la façade est décentrée par rapport à l’axe longitudinal de

l’édifice, pour tenir compte de la

déclivité du terrain et de la situation de l’édifice à l’extrémité de la place principale du village.

3 Voir «

État des Églises principales, Annexes,

Dépendances, Monastères, Prieurés, & Chapelles votives

du Diocèse d’Alby », dans Choiseul, 1763 (p. 230).

4 Ce registre a été mis en ligne par les Archives

Départementales du Tarn à l’adresse

https://e-archives.tarn.fr

/viewer/series/LECTEURSImages/ImagesLecteur_3E7-406 d’après des clichés pris par

Stéphane Grégoire.

2. Actes notariés

2.1. Délibération

des paroissiens de Larroque le 28 mars 1759.

Source : Archives départementales du Tarn, Minutes de Me Antoine

Joseph Larroque, notaire à Puycelsi, cote 3E7/406, pp. 97-105. Le texte a été

divisé en alinéas et l’orthographe normalisée.

« L’an mil sept

cens cinquante neuf et le vingt-huitième

jour du mois de mars. Pardevant nous notaire royal de la ville de Puycelsi

soussigné, et présents les témoins bas nommés au lieu de Larroque et dans le local où la paroisse dudit Larroque a

accoutumé de s’assembler. Ont été assemblés

: maître Guillaume Bonnavenq avocat en Parlement

habitant dudit Puycelsi, et appelé

pour présider à la présente assemblée, le sieur Géraud Guiral

bourgeois habitant de Saint-Urcisse

faisant pour et au nom de messire Louis Joseph Eugène de Boyer de Castanet chevalier marquis de Tauriac, seigneur du

présent lieu, Roquemaure, Castanet et autres places, lieutenant du roi de la province de Rouergue et capitaine dans le régiment

des cuirassiers, maître

Guillaume Falguière curé dudit Puycelsi, Raymond Senchet consul moderne du présent lieu de Larroque, sieur Jean Bonnavenq bourgeois

habitant dudit Puycelsi,

sieur Jean Senchet bourgeois, sieur Bernard Paquereau, brigadier des gabelles au poste du présent lieu,

Bernard Cazottes,

Jean Cazottes jeune, Joseph Senchet,

Guillaume Teisseyre, Jean Teisseyre,

Jean Cazottes

dit Jean d’Antoine, Bernard Négrier, Jean Cazottes

dit Laroche, Marie Suech veuve de Pierre Arman, Jacques Rech [et] Jean Loubet beau-père et

gendre, Pierre Calmels, Pierre Gay, Jean Gay, Jean Arman

dit Jantou, Philippe

Roux, Antoine Carrié

dit Taujou, Jean Druilhe, Jean Carrat,

Jean Arman, Jean Rossignol, Jean Boyer faisant

tant pour lui que pour ses neveux,

Antoine Gasc, Antoine Charrat, Paul Mary, Jean

Bonnencontre, Pierre Bonnencontre gendre d’Audourenq, Jean Rech, Pierre Rech, Antoine Carrié dit La Mazoque, Jean Bazanes, Bernard Rech dit Mafrounet, Jacques

Gardes, Bernard Borios, Pierre Biau, tous paroissiens et habitants du présent lieu de Larroque.

« Auxquels

ledit Senchet consul a dit que la communauté de

Puycelsi, de laquelle la présente paroisse

est taillable, au préjudice des dispositions de l’ordonnance rendue en cours de

visite par Mgr l’archevêque d’Albi le

vingt-trois mai mil sept cent cinquante trois qui a

ordonné que l’église dudit Larroque

sera démolie et transférée dans le présent village, allait faire réparer la vieille église en suivant les dispositions

d’une ordonnance de feu monsieur Le Nain jadis

intendant de cette province, qui avait permis de faire procéder au devis estimatif des réparations à faire à la vieille nef et de recevoir

des moins dites, que la dernière moins dite étant faite pour quatre cents livres, les consuls dudit

Puycelsi allaient demander la permission de passer le bail et d’emprunter ladite somme en la forme

ordinaire pour servir au payement de l’entrepreneur et faire par ce moyen réparer ladite vieille nef. Ledit consul a

ajouté qu’il est important pour la paroisse

de Larroque que ladite ordonnance de Mgr l’archevêque ait son exécution par les raisons ramenées dans ladite ordonnance de

laquelle il a fait la lecture, et a ajouté qu’il était absolument inévitable de concourir à l’exécution de ladite ordonnance dudit seigneur archevêque puisque par contrat du trois

janvier dernier [1759] retenu par maître Bousquet notaire de Villeneuve d’Albigeois, messieurs les gros

décimateurs, et fruits prenants de la présente

paroisse ont baillé le chœur et sacristie à rebâtir et construire à neuf dans

le présent village sur le local qui

serait choisi par les habitants d’icelui, et a fait encore ledit consul la lecture

dudit bail de nouvelle construction, et a dit que le nommé Joseph

Senchet, et Jean Carrat habitants du présent village

et ici présents offraient de délaisser gratis le terrain

nécessaire pour construire tant ledit chœur et sacristie que ladite nef au bout des possessions qu’ils ont attenantes et contiguës au présent village et qu’ainsi la chose devient

aujourd’hui autant inévitable qu’elle est importante et utile au bien de la paroisse,

puisque le chœur et sacristie

vont être

rebâtis dans le village tandis que ladite nef resterait où elle est éloignée

dudit village sans avoir de chœur ni

sacristie, ajoutant ledit consul que si la communauté de Puycelsi qui prétend n’être obligée que de réparer la

vieille nef voulait sous le bon plaisir de monseigneur l’Intendant, et de MM. les commissaires du roi imposer les

quatre cents livres qui font le montant

des réparations à faire à la vieille

nef pour être payées à l’entrepreneur qui serait chargé

de la construction de la nouvelle nef, les entrepreneurs qui sont

chargés de la construction du nouveau chœur et sacristie, ayant su les proclamations qui ont été faites, offrant

de rebâtir ladite

nef et clocher pour une somme de quinze cents livres en employant les

matériaux de la vieille nef qui seraient de service, et que lesdits

entrepreneurs étaient ceux qui avaient

fait la condition meilleure, et ledit consul a dit qu’il ne manquerait en ce cas qu’une somme de onze cents livres,

et que les paroissiens ici assemblés pourraient volontairement former

entre eux ladite somme de onze cents livres,

et s’obliger de la payer à l’entrepreneur de la nouvelle

nef, ou à celui qu’on nommerait pour la

recevoir.

« Sur quoi lesdits assemblés

ont délibéré d’une voix unanime

qu’il convenait de faire des efforts redoublés pour un objet si intéressant

pour la paroisse en général et ledit Géraud Guiral

faisant pour monsieur le marquis de

Tauriac seigneur du présent lieu a promis de compter à qui sera nommé à cet effet une somme de trois cents

livres. Ledit maître Guillaume Falguière curé de Puycelsi pour zèle pour la maison de Dieu a promis de remettre

également à qui sera nommé à cet

effet une somme de cent cinquante livres. Le sieur Jean Bonnavenq

a promis également la somme de

cinquante-cinq livres. Ledit Senchet bourgeois dudit

Larroque a promis également la somme de soixante-cinq livres. Ledit Raymond Senchet consul a

promis aussi de remettre

la somme de trente livres,

ledit sieur Paquereau celle

de quinze livres,

ledit Bernard Cazottes celle

de trente livres,

Jean Cazottes jeune celle de quinze livres,

Joseph Senchet celle

de vingt-quatre livres, Guillaume Teisseyre

celle de trente-six livres, ledit Jean Teisseyre

celle de dix-huit livres, Jean Cazottes dit Jean d’Antoine celle de quinze livres, ledit

Bernard Négrier celle de neuf livres,

ledit Jean Cazottes dit Laroche celle de dix livres,

ladite Marie Suech celle de trois livres,

Jacques Rech et Jean Loubet beau-père et gendre celle de dix livres, Pierre

Calmels celle de trente-six livres, ledit Pierre Gay celle de quinze livres,

ledit Jean Gay aîné celle de dix livres, ledit Jean Arman dit Jantou

celle de vingt livres, ledit Philippe Roux celle de trois livres, ledit Antoine Carrié celle de trente livres,

ledit Jean Druilhe celle de douze livres, ledit Jean

Carrat celle de vingt-quatre livres,

ledit Jean Arman dit Jean Danne celle de douze

livres, ledit Jean Rossignol celle de trois

livres, ledit Jean Boyer tant pour lui que pour ses neveux

celle de vingt-

quatre livres, ledit

Antoine Gasc celle

de treize livres,

ledit Antoine Charrat

celle de trois livres, ledit Paul Mary celle de trois livres,

ledit Jean Bonnencontre celle de dix livres, ledit Pierre Bonnencontre gendre dudit Audourenq celle de dix livres, ledit Jean Rech celle de quinze livres,

ledit Pierre Rech arçonnier celle de douze

livres, ledit Antoine Carrié dit La Mazoque celle de trois livres, ledit Jean Bazanès celle de douze livres, ledit Bernard Rech dit Mafrounet celle de dix

livres, ledit Jacques Gardes celle de quinze livres, ledit Bernard Borios celle de dix-huit

livres et ledit Pierre Biau celle de deux

livres, et ayant calculé les susdites sommes, elles se trouvent revenir à celle de onze cents livres. Et ont tous les

susdits assemblés nommé pour recevoir

lesdites sommes ledit Raymond Senchet consul du

présent lieu et ledit Guillaume Teisseyre auxquels tous les susdits promettent et

s’obligent à la première réquisition qui leur

sera faite remettre la somme qu’ils ont ci-dessus chacun volontairement

promise. Et ont donné tous les

susdits assemblés pouvoir auxdits Senchet et Teisseyre de passer le bail à construire ladite nouvelle nef et clocher

à Jacques Carrière

et Louis Belaygue ou à tels autres qui feront la condition

meilleure en les soumettant aux mêmes charges, clauses et conditions auxquelles seront soumis les entrepreneurs dudit

chœur et sacristie, et en se conformant lesdits Senchet

et Teisseyre au devis

qui leur a été remis pour être inséré, et rapporté

dans le bail qu’ils

passeront auxdits entrepreneurs, lequel devis a été paraphé ne varietur

par moi notaire soussigné, et ont

lesdits assemblés

chargé par exprès lesdits Senchet et Teisseyre de se réserver que l’ouvrage sera sujet à vérification, réception et garantie d’un an et jour par lesdits entrepreneurs qui seront solidaires et qu’ils donneront bonnes et

suffisantes cautions si besoin est et que le tiers de la somme ne sera payé qu’après la vérification de l’ouvrage, et ont

lesdits assemblés donné pouvoir

auxdits Senchet et Teisseyre

de traiter préalablement avec les consuls et communauté de Puycelsi pour la susdite

somme de quatre

cents livres et d’en faire toutes quittances valables au

collecteur si elle est imposée pour ledit ouvrage ou à ceux qui la payeront de

l’ordre et mandat desdits consuls et

communauté qui voudra bien concourir au sujet si important pour la religion, et s’adresser à qui de droit

pour obtenir les ordonnances convenables. Présents Sr. Simon Larroque de Combemaure et Sr. Joseph Bonnavenq tous les deux habitants de la ville de Puycelsi signés ds.

avec led. Guillaume Bonnavenq,

ledit Guiral, Me. Falguière curé, le Sr. Bonnavenq

bourgeois, le Sr. Senchet bourgeois, le Sr. Paquereau, led. Teisseire, led. Jean Boyer, ledit Cazottes, les autres

n’ayant su de ce requis, et nous.

»

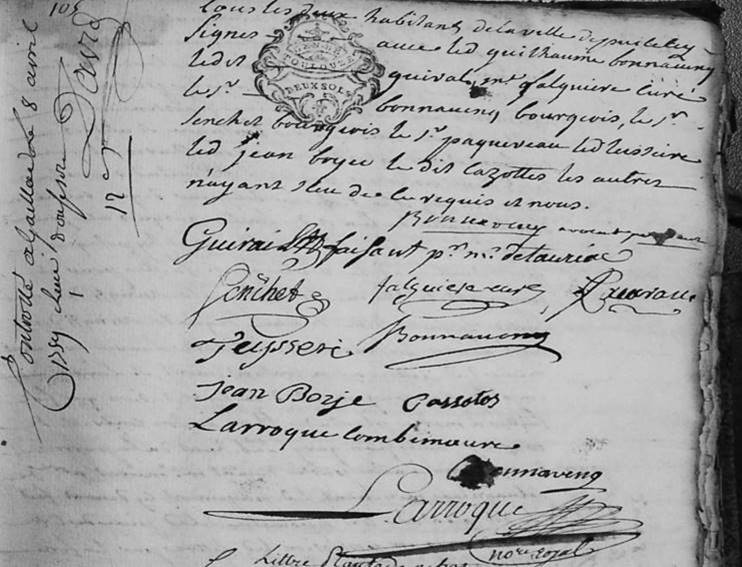

[Signés] Bonnavenq avocat

[en] parlement

Guirail, faisant pr. mr. de Tauriac

Senchet Falguière curé Pacarau Teysseré JBonnavenq

Jean Boyé Cassotos Larroque Combemaure

GBonnavenq Larroque notaire

royal

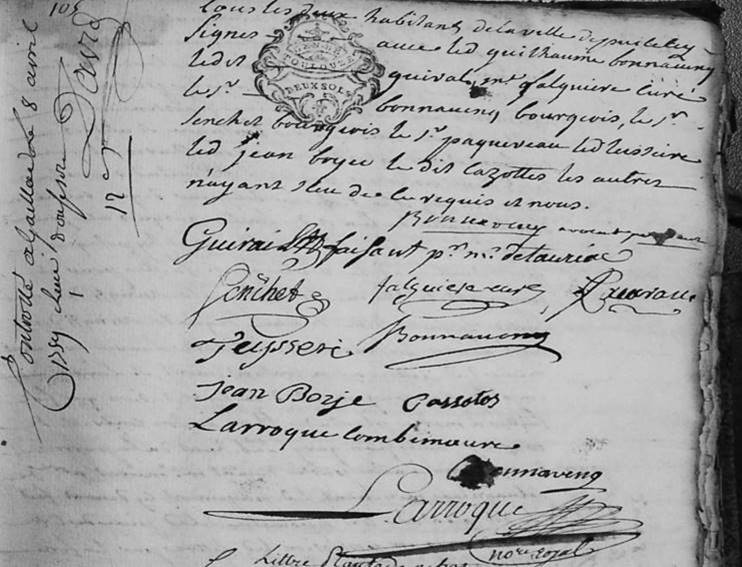

Registre cote

AD81 3E7/406, p. 105 : signatures au bas du compte rendu de l’assemblée des paroissiens de Larroque, en date du

28 mars 1759.

Appendice. Les contributeurs et leurs contributions.

|

|

Ordre alphabétique

|

livres

|

|

Contributions décroissantes

|

livres

|

|

1

|

Arman

(Jean Danne)

|

12

|

|

Boyer

de Tauriac (de)

|

300

|

|

2

|

Arman (Jean

Jantou)

|

20

|

|

Falguière

(Guillaume)

|

150

|

|

3

|

Bazanès (Jean)

|

12

|

|

Senchet (Jean)

|

65

|

|

4

|

Biau (Pierre)

|

2

|

|

Bonnavenq (Jean)

|

55

|

|

5

|

Bonnavenq (Jean)

|

55

|

|

Teisseyre (Guillaume)

|

36

|

|

6

|

Bonnencontre (Jean)

|

10

|

|

Calmels (Pierre)

|

36

|

|

7

|

Bonnencontre

(Pierre)

|

10

|

|

Senchet (Raymond)

|

30

|

|

8

|

Borios (Bernard)

|

18

|

|

Cazottes (Bernard)

|

30

|

|

9

|

Boyer

(Jean) et neveux

|

24

|

|

Carrié (Antoine Taujou)

|

30

|

|

10

|

Boyer

de Tauriac (de)

|

300

|

|

Senchet (Joseph)

|

24

|

|

11

|

Calmels (Pierre)

|

36

|

|

Carrat (Jean)

|

24

|

|

12

|

Carrat (Jean)

|

24

|

|

Boyer

(Jean) et neveux

|

24

|

|

13

|

Carrié (Antoine Mazoque)

|

3

|

|

Arman (Jean

Jantou)

|

20

|

|

14

|

Carrié (Antoine Taujou)

|

30

|

|

Teisseyre (Jean)

|

18

|

|

15

|

Cazottes (Bernard)

|

30

|

|

Borios (Bernard)

|

18

|

|

16

|

Cazottes (Jean d’Antoine)

|

15

|

|

Rech (Jean)

|

15

|

|

17

|

Cazottes (Jean jeune)

|

15

|

|

Paquereau (Bernard)

|

15

|

|

18

|

Cazottes (Jean Laroche)

|

10

|

|

Gay

(Pierre)

|

15

|

|

19

|

Charrat

(Antoine)

|

3

|

|

Gardes (Jacques)

|

15

|

|

20

|

Druilhe (Jean)

|

12

|

|

Cazottes (Jean jeune)

|

15

|

|

21

|

Falguière

(Guillaume)

|

150

|

|

Cazottes (Jean d’Antoine)

|

15

|

|

22

|

Gardes (Jacques)

|

15

|

|

Gasc (Antoine)

|

13

|

|

23

|

Gasc (Antoine)

|

13

|

|

Rech (Pierre)

|

12

|

|

24

|

Gay

(Jean)

|

10

|

|

Druilhe (Jean)

|

12

|

|

25

|

Gay

(Pierre)

|

15

|

|

Bazanès (Jean)

|

12

|

|

26

|

Mary (Paul)

|

3

|

|

Arman

(Jean Danne)

|

12

|

|

27

|

Négrier (Bernard)

|

9

|

|

Rech

et Loubet

|

10

|

|

28

|

Paquereau (Bernard)

|

15

|

|

Rech

(Bernard)

|

10

|

|

29

|

Rech

(Bernard)

|

10

|

|

Gay

(Jean)

|

10

|

|

30

|

Rech (Jean)

|

15

|

|

Cazottes (Jean Laroche)

|

10

|

|

31

|

Rech (Pierre)

|

12

|

|

Bonnencontre (Jean)

|

10

|

|

32

|

Rech

et Loubet

|

10

|

|

Bonnencontre

(Pierre)

|

10

|

|

33

|

Rossignol (Jean)

|

3

|

|

Négrier (Bernard)

|

9

|

|

34

|

Roux

(Philippe)

|

3

|

|

Suech (Marie)

|

3

|

|

35

|

Senchet (Jean)

|

65

|

|

Roux

(Philippe)

|

3

|

|

37

|

Senchet (Joseph)

|

24

|

|

Mary (Paul)

|

3

|

|

36

|

Senchet (Raymond)

|

30

|

|

Rossignol (Jean)

|

3

|

|

38

|

Suech (Marie)

|

3

|

|

Charrat

(Antoine)

|

3

|

|

39

|

Teisseyre (Guillaume)

|

36

|

|

Carrié (Antoine Mazoque)

|

3

|

|

40

|

Teisseyre (Jean)

|

18

|

|

Biau (Pierre)

|

2

|

|

|

TOTAL

|

1100

|

|

TOTAL

|

1100

|

N.B. Ce tableau compte 40 lignes, mais la ligne 32, colonne de gauche, réunit 2 noms : il y eut donc en tout 41 contributeurs, sans compter leurs

épouses, familles, etc.

2.2.

Traité passé le 19 juin 1759 entre les

représentants des habitants de Larroque et les entrepreneurs de Puycelsi pour la reconstruction de l’église paroissiale de Larroque.

Source : Archives départementales

du Tarn, Minutes de Me Antoine Joseph Larroque, notaire à Puycelsi,

cote 3E7/406, pp. 170-179. Comme le précédent, ce texte a été divisé en alinéas

et l’orthographe normalisée.

« L’an mil sept

cent cinquante-neuf et le dix-neuvième jour du mois de juin après

midi dans la ville de Puycelsi en Albigeois sénéchaussée de Toulouse pardevant nous notaire royal soussigné et présents les témoins bas nommés

furent présents Raymond Senchet consul moderne du

lieu de Larroque et Guillaume Teisseyre forgeron et aussi habitant de Larroque, lesquels

en suivant les pouvoirs à eux donnés

par la délibération prise le vingt-huit mars dernier et par nous retenue ont baillé et baillent la nef dudit lieu

de Larroque avec le clocher lesquelles constructions consistent en ce qui sera expliqué ci-après

à Jacques Carrière

et autre Jacques

Carrière oncle et neveu

et Louis et Jean Belaygue père et fils tous les

quatre maçons habitants dudit Puycelsi ici

présents et acceptants sous la clause

solidaire et indivise

de l’un pour l’autre et un d’eux en seul pour

le tout sans division ni discussion à quoi et au bénéfice d’ordre ont per

capita renoncé, laquelle dite

construction qu’ils s’obligent de faire consiste :

« En premier

lieu ladite nef sera placée sur le local qui sera assigné auxdits entrepreneurs attenant

le village dudit Larroque la porte d’entrée

regardera le couchant

et ladite nef sera bâtie en

bonne pierre chaux et sable sur le plan qui en a été dressé et dont les

entrepreneurs ont pris connaissance.

Ladite nef aura sept cannes trois pans de longueur5 et trois cannes

un pouce de largeur dans œuvre à compter depuis la porte d’entrée jusques au[x] piliers qui doivent supporter

l’arceau qui formera

le chœur qui doit être construit aux dépens des gros décimateurs suivant le bail qui a été passé devant maître Bousquet notaire

de Villemur le troisième janvier dernier.

La hauteur totale de ladite nef sera de vingt-quatre pans savoir depuis le sol

ou carrellement

jusque sous les grandes poutres du plafond vingt-deux pans et depuis le dessous desdites poutres jusques au toit deux

pans. Ladite nef recevra le jour par deux ouvertures ou fenêtres qui seront placées du côté du midi et qui seront faites

dans le goût qui sera détaillé ci- après.

« Les fondations seront

creusées jusqu’au terrain

ferme ou au rocher s’il y en a et l’on observera que ce solide ne soit pas des rochers mouvant

enfouis dans la terre qui aurait croulé de la

montagne, à la charge par les entrepreneurs de ne point poser la

première pierre desdites fondations

qu’elles n’aient été préalablement examinées par Mr Me de

Roqueplane prêtre et

archiprêtre de Lacapelle et par Me

Guillaume Bonnavenq avocat en parlement. Tous les

murs de fondation de ladite nef

seront faits en bonne maçonnerie de pierre chaux et sable ils auront quatre pans d’épaisseur et sur la

profondeur relative aux fondations ils seront montés en talus jusques à fleur du carrellement

de la nef. Les murs d’enceinte seront en bonne maçonnerie chaux et sable et auront depuis le sol ou carrellement jusques au toit trois pans d’épaisseur toutes les encoignures coins ou angles

desdits murs seront faits en pierre de taille piquée et ensernillée (?) avec la pointe du

marteau et ciseau par assises égales apparemment vues (?) et pour la solidité

des dits murs il sera placé plusieurs grosses pierres qui les traverseront. la porte d’entrée sera montée à plomb de dix pans

de hauteur et formée par deux piliers collatéraux en pierre de taille sur la largeur de huit pans et ensuite formée

en plein cintre. Les souches des piliers

c’est-à-dire les deux premières pierres de taille de la base auront dix-huit

pouces de hauteur sur une même largeur

et seront saillantes d’un pouce il sera également

placé à la hauteur

5 À Puycelsi, il semble qu’on ait utilisé de préférence

la canne de Toulouse, qui valait 1,796 m et se divisait

en 5 pieds et 6 pouces, ou en 8 pans de 22,45 cm (voir Le Pottier, 1992, pp. 71-83).

de chaque pilier

une pierre de taille de neuf pouces de hauteur et saillante d’un pouce pour former le chapiteau du pilier sur laquelle

pierre prendra sa naissance le cintre de ladite porte. Au milieu de ce cintre il sera posé une pierre de taille servant

de clef qui aura la largeur convenable pour pouvoir y placer et fouiller les armes du seigneur dudit Larroque et sera ladite

pierre également saillante

d’un pouce.

« Les fenêtres

ou croisées qui donneront le jour à ladite nef seront en carré long et auront

deux pieds de largeur et quatre

pieds de hauteur huit pouces d’embrasure en dehors des murs six pouces de

tableau et bien embrassées en dedans et cintrées en dedans.

« Il sera

permis auxdits entrepreneurs de se servir autant que faire se pourra des

matériaux de la vieille

nef en observant de faire des bons et solides

murs et à la charge par lesdits

entrepreneurs de ne démolir la vieille nef que jusques à la hauteur de

la muraille restant au cimetière qui doit

rester à tenant l’ancienne église. Il sera fait un plafond à plat en forme de planche à ladite nef en bois de peuplier

les planches à languette et à double jointure avec les clous nécessaires pour les assujettir sur les poutres qui auront

la même grosseur de celles de la vieille nef qu’on

ne pourra employer qu’autant qu’elles seront bonnes et de service et la

vieille charpente ne pourra être employée qu’autant qu’elle sera aussi bonne et de service. Les solives et chevrons seront espacés de deux pans en

deux pans et bien lattés pour recevoir la tuile canal de la couverture du toit auquel on donnera une pente

convenable et de quinze lignes au moins de chaque

côté le toit dit

sera saillant d’un pied – de chaque

côté et ce pied – ainsi saillant

pour éviter que les eaux

pluviales ne filtrent sur les fondements sera fait en deux assises de pierres égales

solidement jointes et

arrangées.

« La porte

d’entrée sera faite de bois de chêne forte et solide à deux battants et il y

sera passé ensuite une couleur brune

ou rouge le cintre de ladite porte demeurera fixe ne s’ouvrira pas mais seulement les deux battants. Il sera

fait pour les deux ouvertures ou fenêtres deux châssis ou dormants à verres ouvrants et fermants en bois de chêne

bien sec. Le ferrant de la grande porte d’entrée

sera faite avec gros

gonds, pentures, bonnes serrures et clef et un loquet proportionné à la grandeur de la porte. Il

sera placé à chacune des fenêtres de ladite nef et en dehors quatre barres de fer deux en long et deux en travers

enlacées les unes dans les autres elles

seront de la même longueur et largeur desdites fenêtres et auront un gros pouce

de large et trois quarts de pouce d’épaisseur. Elles seront scellées

solidement dans l’embrasure desdites fenêtres et placées

en montant le mur il y sera placé en dehors et à demeure un jacis

(?) de fil d’aréchal

(?) et les jacis à verre du dedans serons garnis de

leurs ferrures [serrures ?] barrettes et

de toutes leurs dépendances. La couverture du toit de ladite nef sera faite à

deux pentes en bonne tuile canal le

premier rang d’en bas et ceux d’en haut seront scellés avec bon mortier à chaux et sable chaque tuile se couvrant

l’une sur l’autre de quatre pouces au moins. Ladite nouvelle nef sera pavée et carrelée avec de bonne tuile bien

cuite et du grand moule avec bon mortier sans qu’il y soit

employé aucune vieille brique de l’ancienne nef. On pourra seulement conserver la grande pierre du tombeau de feu M. Guérin6.

« Le clocher de ladite église

sera construit du côté du couchant sur la porte d’entrée et en dedans

de ladite nef il sera fait en carré, aura dix pans dans œuvre, il sera

élevé de treize pans en mur de maçonnerie au-dessus du milieu

du couvert de ladite nef et il sera laissé un petit

avancement au mur dudit

clocher qui toucheront au toit de ladite

nef pour éviter la chute des eaux pluviales dans ladite nef le couvert

du clocher sera élevé de douze pans il sera supporté par deux arceaux

en plein cintre

un desquels arceaux

formera la porte d’entrée comme elle est expliquée plus

6 Sans doute François

Guérin : cf. la

prosopographie ci-après.

haut et l’autre sera jeté dans ladite nef. Le fondement de l’arceau jeté en dedans

de ladite nef et le fondement dudit clocher seront faits

de la même manière que les murs d’enceinte seront montés en talus et auront la même épaisseur des fondations de la

nef. La maçonnerie de cet arceau sera

faite en bonne pierre piquée à la pointe du marteau et ciseau et les

encoignures des piliers en pierre

de taille par assises égales. Il sera fait un plancher audit clocher entre la

porte d’entrée et ledit arceau

qui doit être jeté dans la nef sur toute la largeur dudit

clocher et dans ce premier plancher il sera construit une

échelle solidement établie en bois de chêne pour monter à un second plancher où l’on établira la charpente nécessaire

pour suspendre les cloches. Sur ledit

premier plancher où le carillonneur montera il y sera fait un jour ou fenêtre

qui aura trois pans de largeur et la

hauteur convenable audit clocher il y aura quatre ouvertures une à chaque aspect et auront sept pans de hauteur et

trois pans de large cintrées faites avec bonne pierre piquée à la pointe du marteau.

Il sera fait un couvert

audit clocher qui sera élevé

de douze pans au

milieu le tout en bois de chêne neuf les quatre grues ou pièces de bois qui

formeront le chapiteau de ce clocher

aboutiront à une clef pendante avec les chevrons. L’assemblage sera chevillé avec bonnes chevilles de fer

barbées. La clef du milieu du toit à laquelle aboutiront tous les chevrons

sera faite à losange et à l’extrémité dudit couvert on placera la même girouette qui est au vieux clocher ou une croix. Les chevrons dudit

couvert seront placés à deux pans de distance

l’un de l’autre et garnis de bonne et forte latte pour recevoir les tuiles à

crochet qui seront employées à cette

couverture. Le couvert sera brisqué (?) sur les grues

et ledit couvert aura une saillie

d’un pied hors du mur afin que les eaux pluviales ne tombent pas sur les murs dudit clocher.

« Il sera construit deux portes l’une du côté droit de l’arceau qui sera jeté en dedans

de la nef et l’autre

du côté gauche dudit arceau

l’une desquelles sera la porte pour monter

au clocher auquel

on montera par un escalier

qui sera adossé

au mur de la nef et sera fait en pierre de maçonnerie, et pour éclairer cet escalier il y sera

fait un jour ou fenêtre qui aura un pied de large et un pied et demi de haut ledit jour sera placé du

côté qui paraîtra le plus convenable. Il sera placé une barre de fer d’un gros pouce de large et trois quarts de pouce

d’épaisseur à ladite fenêtre et il y sera fait une petite fenêtre de bois de chêne en dedans avec gond pentules (?) et un petit verrou.

L’autre porte sera celle des fonds baptismaux et aura de même que la

précédente huit pans de hauteur et

trois pans et demi de largeur faite en pierre de taille avec porte de bois de

peuplier en menuiserie gonds pentures

serrures clef et loquets et leurs dépendances. Lesdites deux portes

seront fermées jusqu’à la hauteur de trois pans

et demi et le restant sera mis en barreaux unis faits en forme de claire-voie et proprement travaillés et peints ensuite

proprement avec l’orpiment dans le local où seront les fonts

baptismaux il y sera fait un jour, ce jour aura deux pans de large et trois pans de haut, on placera dans sa longueur

une barre de fer d’un gros pouce

de large et trois quarts de pouce d’épaisseur. L’on y placera une

fenêtre de bois de chêne bien sec en

dehors avec gonds pentules loquets et dépendances et

en dedans l’on y placera un jacis à verre à vue vitres ferrures et barrettes

pentures gonds loquets et toutes les dépendances. Ce local où seront les fonts baptismaux sera en plafond de la

hauteur de douze pans et ce plafond sera

blanchi à la colle avec deux laits de chaux dans lesquels on incorporera un peu

de bleu pour donner audit plafond

une couleur cendrée.

Le plafond ou plancher de la nef sera mis de la même couleur

que le plancher des fonts baptismaux et solidement collé. Depuis les deux portes

du clocher et des fonts

baptismaux dont nous venons de parler jusques

au plancher de ladite nef il

y sera élevé un chœur qui aura deux pans et demi d’épaisseur et qui sera bien

ciré (?) et lié avec les murs du

clocher et avec celui de la nef. La seconde porte d’entrée dudit clocher sera placée au bout dudit escalier de pierre et

cette porte restera sans fermeture et ledit clocher se trouvant suffisamment fermé au moyen de la porte

dont nous avons parlé. Les murs d’enceinte de la nef et du clocher seront

recrépis en dehors

en entier à pierre vue et enduits

en dedans avec

bon mortier fin et ensuite blanchis aussi en dedans avec deux laits de chaux. Il sera fait un enduit

avec mortier

également fin dans tous les pourtours de l’enceinte de ladite nef et dans les pourtours

du clocher et précisément sous le toit tant de la nef que du clocher cette ciselure aura une

hauteur de quinze pouces et [sera] blanchie avec deux couches de lait détrempé

avec la colle. Le clocher sera enduit

dans le même goût dans tous ses coins et angles. Le parement restera

toujours vu et il en sera usé de même sur les angles et coins de la nef de même qu’autour de la

porte d’entrée.

« Les entrepreneurs répareront les compoix7 des cloches s’ils en

ont besoin ou s’ils

le[s] gâtent dans le transport qu’ils en feront au nouveau clocher. Il sera

fait un enduit dans tous les pourtours de l’enceinte de la nef et du chœur sur une hauteur

de quinze pouces

avec une couche

de lait de chaux afin que l’on puisse peindre à fresque les armes du

seigneur dudit lieu. Il sera fait deux eaux bénites

qui seront placés à l’arceau

qui sera jeté en dedans

de la nef un de chaque côté dudit arceau. Ces eaux bénites

seront faits proprement en queue de lampe ou de

limaçon en pierre de taille bien blanche.

« Tous lesquels

ouvrages seront sujets à vérification, réception, et garantie

par lesdits entrepreneurs pour la clause solidaire

pour un an et un jour promettant lesdits entrepreneurs d’avoir rempli les obligations ci-dessus dans un an à compter du

vingt-quatre du mois courant et

seront tenus de fournir les bois de charpente, briques, pierres chaux sable et

généralement tous les matériaux

nécessaires pour lesdits ouvrages, outils, voitures, et transports à leurs

frais et dépens, et le présent bail

est fait auxdits entrepreneurs sous ladite clause solidaire pour et moyennant le prix et somme de quinze cents

livres, savoir, que lesdits adjudicataires ne seront point tenus de payer les frais de vérification ni du présent

bail. Laquelle somme leur sera payée en trois payements égaux savoir cinq

cents livres qu’ils ont tout présentement reçue desdits Senchet et Teisseyre

à leur contentement et cinq cents livres à moitié ouvrage et les cinq cents livres

restants à la réception desdits

ouvrages, promettant lesdits

entrepreneurs de faire lesdites

constructions bien solidement dans toutes les règles de l’art.

« Et à

l’instant a esté en sa personne Pierre Calmels arçonnier dudit lieu de

Larroque lequel après avoir pris

connaissance des engagements pris par lesdits entrepreneurs par la lecture que nous lui

avons faite du présent bail de nouvelle

construction de son bon gré s’est rendu caution pour lesdits entrepreneurs et a promis de faire exécuter le

présent à peine d’en répondre à son propre

prix et nom. Et de tous dépens dommages et intérêts et pour observer ce dessus

parties chacune comme les concerne

ont soumis leurs biens aux rigueurs de justice. Fait et passé présents noble Pierre de Grenier et Joseph Bonnavenq bourgeois habitants dudit Puycelsi

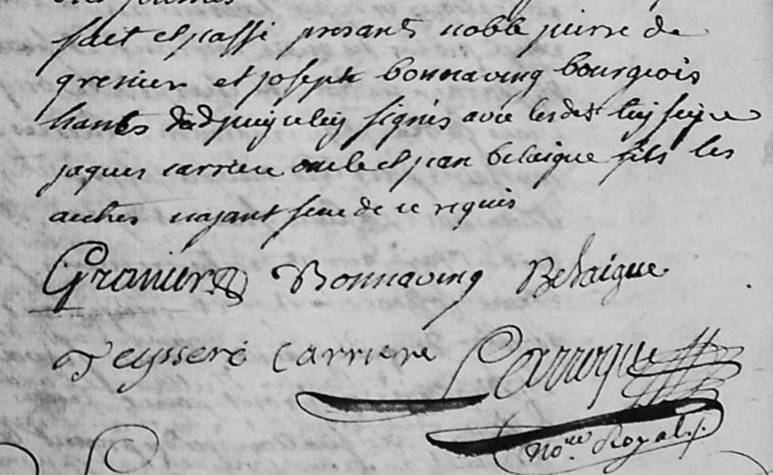

signés avec lesdits Teysseyre, Jacques Carrière oncle et Jean Belaigue fils, les autres n’ayant su de ce requis. »

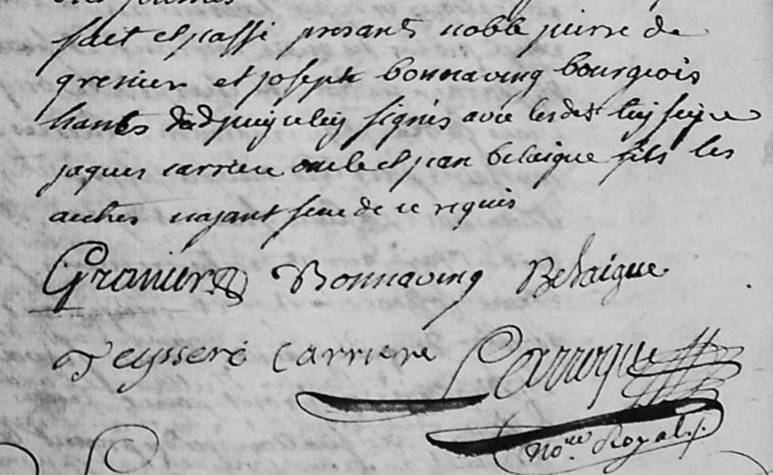

[Signés] Granier Bonnavenq Belaigue Teysseré Carriere Larroque

Nre Royal

7 Au sens propre,

les compoix ou compoids donnaient la listes des propriétés dans chaque consulat,

préfigurant les futurs

cadastres. Ici, il pourrait y avoir une confusion avec « contrepoids ».

Registre cote AD81 3E7/406, p.

179 : signatures au bas du Traité du 19 juin

1759.

3. Prosopographie des personnes mentionnées dans les actes.

3.1. Les

paroissiens de Larroque

Arman, Jean « Danne

» (né vers 1725), tisserand, marié en 1756 avec Jeanne Arman, sa cousine

éloignée, sœur de Jean « Jantou » (suivant), qui est

parrain de leur fils Jean.

Arman, Jean « Jantou

» (1709-1778), fils de Jean « Jantou » et de Raymonde

Gay, tisserand, apparenté

par sa mère aux entrepreneurs ; marié en 1735 avec Françoise Roux, elle aussi parente des entrepreneurs.

Bazanès, Jean

(1703-1781), fils de Jean et Jeanne Audourenc ;

tailleur. Par sa mère, il était cousin

éloigné des Bonnavenq.

Biau, Pierre,

né en 1687, fils de Pierre (dit aussi Bernard), tailleur, un des plus âgé des

« paroissiens ». Il était parent

des Belaygue

entrepreneurs ainsi que des Teysseyre.

Bonnencontre, Jean : travailleur, fils

de Pierre travailleur de Fonblanque (paroisse de

Vaour) et Marie Deymier, cousin des entrepreneurs par sa mère.

Bonnencontre, Pierre, frère du précédent

; travailleur/charbonnier, lui aussi cousin des entrepreneurs par sa mère, mais en outre

époux de Marie Audourenc, née en 1741. Or cette dernière se trouvait être, par son père

Bernard, une parente éloignée des Bonnavenq ; et elle était en outre, par sa mère Cécile Calmels, une petite fille de Pierre Calmels

et Catherine Teysseyre,

et une nièce de Marguerite Teysseyre, ce qui faisait

d’elle une parente proche des quatre entrepreneurs.

Borios (Bories), Bernard

(né vers 1726) :

tisserand, fils de Salvy et de Marie Teysseyre (mariés

en 1723), frère de Guillaume et Dominique. Par sa mère, sœur de Jean Teysseyre, il était apparenté aux entrepreneurs.

Boyer, Jean (1692-1774) : maître

tisserand, fils de Bernard et Gabrielle Carrière, de Penne, donc apparenté aux entrepreneurs de

Puycelsi. Par ailleurs, sa sœur Anne était mariée avec Raymond Senchet, le consul de Larroque.

Calmels, Pierre

(v1698-1773), arçonnier, résidant à Larroque, avait

épousé en 1721 Catherine Teysseyre (v1700-1770), sœur de Marguerite Teysseyre, laquelle était la mère de Jacques Carrière neveu, l’un des quatre

entrepreneurs engagés pour reconstruire l’église. Marguerite Calmels, fille

cadette de Pierre et Catherine, née vers 17398, s’est mariée le 7

février 1759 à St Corneille de

Puycelsi avec Jean Belaygue, fils de Louis, deux

autres des quatre entrepreneurs. C’est

sans doute en raison de ses liens multiples avec ces derniers que Pierre Calmels s’était porté caution pour eux. Les Calmels formaient une famille nombreuse et influente, qui possédait une vingtaine de propriétés sur le consulat

de Puycelsi. Jean Calmels, fils de Pierre et Catherine, et frère de Marguerite, né vers 1732, fut élu Consul et «

Procureur de la commune de Puicelsy » le

14 février 1790, charge qu’il ne put exercer du fait de son décès le 17 avril

suivant. C’est ensuite en 1791

que la commune de Larroque fut séparée de Puycelsi.

Carrat, Jean (1718-1791), serrurier et armurier à Larroque, cousin de Guillaume Teysseyre.

Carrier, Antoine « Mazoque », tisserand (1688-1763), allié aux Teysseyre et donc aux entrepreneurs.

Carrier, Antoine « Taujou

» (1716-1789), neveu du précédent, tisserand, marié en 1742 à Jeanne

Biau, elle aussi cousine

des Belaygue.

Cazottes,

Bernard (1706-1769), fils de Pierre et Guillaumette Teissonières, filleul de Bernard Pourtié jeune, de Puycelsi ; brassier

; pas d’épouse connue.

Cazottes, Jean «

d’Antoine ». Personnage problématique : un Raymond Cazottes,

dit « Jean d’Antoine », épouse une Raymonde Trégan en 1769. Mais il était sans doute trop jeune

en 1759 pour être l’un des contributeurs. Peut-être son père ? En tout

cas, il était très certainement apparenté aux deux suivants.

Cazottes, Jean «

jeune » (ou « Jon »), dit « orphelin », brassier ou tisserand ; peut-être originaire de

St Maffre de Bruniquel, où habite son frère Pierre ; marié avec Marie Gay (sœur de Jean et Pierre, ci-dessous) et par là

beau-frère de Jean Belaygue, un des entrepreneurs.

Bien que simple artisan, il est

relativement aisé : dans son testament de 1769, il laisse 100 livres à chacun

de ses quatre fils puînés et fait héritier

universel son fils aîné.

Cazottes, Jean «

Laroche » (vers 1691-1781), tisserand. En 1726, il avait épousé Françoise Littré,

cousine germaine de Louis Belaygue, un des quatre

entrepreneurs.

Charrat, Antoine, brassier, apparenté

aux Rech (ci-dessous).

8 Son acte de naissance (ou de baptême)

n’a pas été retrouvé dans les registres disponibles. Dans son acte de mariage, elle est dite fille cadette

de Pierre.

Druilhe, Jean (né vers 1729), tailleur

d’habits. Neveu de Françoise Belaygue et par elle cousin des entrepreneurs.

Gardès, Jacques

(né vers 1715), travailleur, marié vers 1745 avec Françoise

Andrieu, de Laval

(consulat de Puycelsi), apparentée à Françoise Littré, la mère de Louis Belaygue.

Gasc, Antoine « Jibbat » (né vers 1708), laboureur, fils de Jean et Marie Moncéré (de Penne), marié vers 1736

avec Jeanne Biau (fille

d’Antoine et Françoise Cazottes).

Gay,

Jean « aîné » (né en 1706), brassier,

fils de Pierre et Françoise

Carrat, marié en 1740 avec Marie

Cazottes (fille de Pierre et

Jeanne Senchet).

Gay, Pierre (né en 1717), frère cadet du

précédent, brassier ou tisserand, époux de Catherine Calmels (fille de Pierre arçonnier et Cécile Senchet), et

par là beau-frère de Jean Belaygue, un des quatre entrepreneurs.

Guérin, François, mentionné par le

Traité car inhumé dans l’ancienne église St Nazaire (en 1746). Descendant des Guérin, notaires à Puycelsi depuis le XVIe

siècle (Bourdès, 1914), il était apparenté aux Larroque, et aussi, par sa mère Guillemette Cazottes, aux Carrat, aux

Teysseyre, aux Senchet,

etc. Il ne faut pas confondre cette famille avec les Guérin Du Cayla, qui résidaient au château de ce nom, mais

possédaient aussi une maison à Puycelsi. François Guérin avait hérité de sa mère le château de Larroque. Sa fille

Françoise Guérin, mariée à Guillaume II Bonnavenq (ci-dessous), en a hérité à son tour en 1746.

Mary, Paul : inconnu. Ce nom ne figure

ni aux BMS du consulat de Puycelsi, ni au compoix de 1690/1790. Un Paul Mary est né en 1710 à Castelnau-de-Montmiral9 : est-ce le

« paroissien » de St Nazaire

?

Négrier, Bernard (1723-1782), tisserand, appartenait à une famille présente

dans le consulat de Puycelsi

au moins depuis le début du XVe siècle (de Bourdès, 1914). Il était le fils d’Antoinette Belaygue,

lointaine cousine des entrepreneurs, et son épouse Gabrielle Druilhe était la fille de

Françoise Belaygue, parente

proche de ces derniers. Leur fils Jean Négrier, né en 1753,

sera en 1792 le premier

officier municipal de la commune

de Larroque, créée

l’année précédente. Jean sera

aussi le trisaïeul de Germaine Négrier (1882-1976), grand-mère maternelle de

l’auteur du présent travail,

née et décédée à Larroque.

Paquereau (Pacarau), Bernard,

brigadier détaché à Larroque, époux en 1741 de Françoise Arman (fille de Jean et Raymonde Gay), et par là apparenté aux entrepreneurs.

Rech,

Jacques (né en 1709), arçonnier, fils de Pierre

et Marie Biau ; associé dans le texte

à Jean Loubet, qui était son gendre.

Rech,

Bernard (né en 1706), frère

de Jacques.

Rech, Jean, frère des précédents,

tisserand, époux de Barthélémye Calmels

et ainsi allié aux Belaygue entrepreneurs.

Rech,

Pierre (né en 1737),

arçonnier, fils de Jacques et beau-frère de Jean Loubet.

9 D’après la base généalogique de Stéphane Grégoire, en ligne à l’adresse http://genetarn.free.fr/

Rossignol, Jean (né en 1716), brassier, fils de Pierre

et Catherine Brun, marié avec Magdeleine Magné.

Roux, Philippe (vers 1710-1782),

employé des gabelles (« gabelou »). Marié avec Marie Calmels et par là allié aux

entrepreneurs.

Senchet, Jean.

Troisième contributeur de la liste, il s’agit sans doute du « sieur Jean Senchet, bourgeois

de Larroque » (vers 1712-1780), inhumé à St Nazaire en présence de son frère

aîné Joseph Senchet

et de son neveu Pierre Senchet, fils de Joseph. Cité

dans le compoix de 1690/1790, mais seulement à partir de 1776,

il a

dû s’enrichir dans le négoce.

Senchet, Joseph,

ou plutôt Joseph Antoine (1704-1782), fils de Jean « Mader » et de Jeanne Belcayré, frère aîné du précédent, marié avec Jeanne

Delpon en 1735. Il est cité dans le compoix

de 1690/1790 sous le nom

d’Antoine, laboureur.

Senchet, Raymond

(vers 1700-1792), tisserand

et « ménager de son bien », consul

moderne de Puycelsi en 1759, curieusement absent du

compoix de 1690/1790. Fils de Jean et Jeanne

Teysseyre, donc par son père oncle à la mode de

Bretagne de Joseph et de Jean Senchet (ci- dessus), et par sa mère parent des

entrepreneurs. Marié en 1722 à Mespel avec Anne

Boyer, fille de Bernard et Gabrielle Carrière,

de Penne, et donc parente des entrepreneurs.

Suech, Marie,

veuve de Pierre Arman : ce couple est absent des BMS, et par ailleurs « Pierre Arman » est une combinaison très répandue

ici. Le nom de Suech est connu de Puycelsi, mais la seule Marie que cite Stéphane Grégoire8 serait née vers 1775

au hameau de Lacapelle.

Teysseyre, Jean (né vers 1702), forgeron,

fils de Dominique [Domenge] et Marguerite Andrieu,

frère de Marguerite Teysseyre, et donc oncle maternel de Jacques Carrière

« neveu » du contrat de 1759,

époux en 1728 de Cécile

Biau.

Teysseyre, Guillaume

(né en 1716), forgeron, fils de Pierre (frère de Jean ci-dessus) et Cécile Borios, parent des Carrière et des Belaygue par ses cousines

Catherine et Marguerite Teysseyre, par ailleurs époux

de Maffronne Carrier

(patronyme à ne pas confondre avec Carrière), cousine

des Belaygue. C’est lui que l’assemblée des

paroissiens avait mandaté pour rassembler leurs contributions. Sans doute Guillaume avait-il, dans le village,

une réputation de prudence et d’intégrité.

Nos critères actuels l’empêcheraient peut-être de remplir la fonction qui lui

avait été confiée. Mais sans doute

l’assemblée des paroissiens a-t-elle pensé que la parenté de Guillaume avec les entrepreneurs était un

critère supplémentaire de zèle dans la collecte des fonds et d’honnêteté à

l’égard de ses cousins.

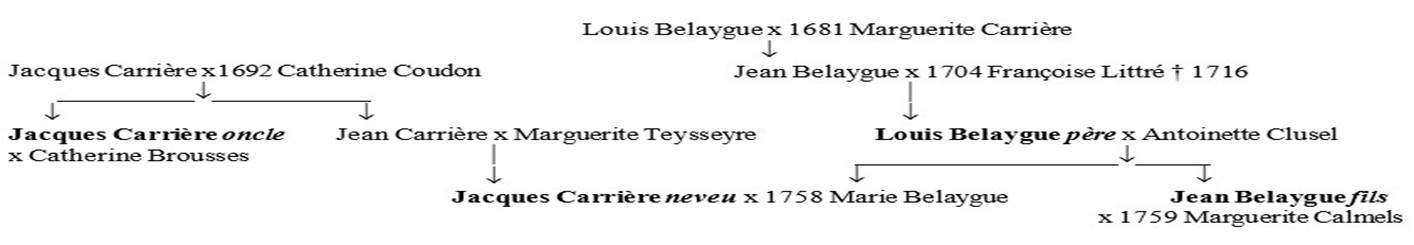

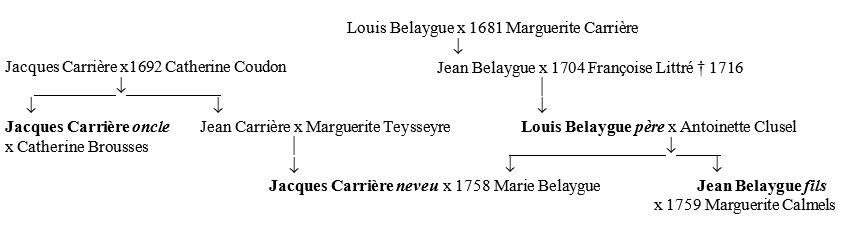

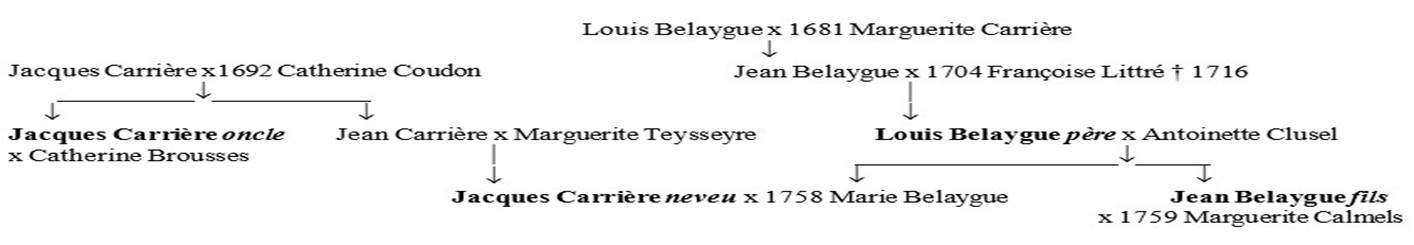

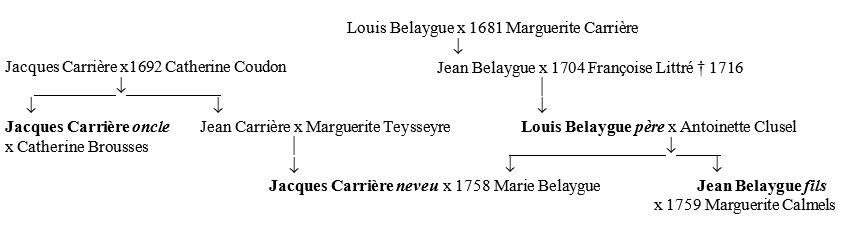

3.2. Les entrepreneurs

L’acte du 28

mars 1759 indique : « ont donné tous les susdits assemblés pouvoir auxdits Senchet et Teisseyre de passer le bail à construire ladite nouvelle

nef et clocher à Jacques Carrière et Louis Belaygue », sans plus de détail.

Mais le traité

du 19 juin 1759 précise

« Jacques

Carrière et autre Jacques Carrière, oncle et neveu, et Louis et Jean Belaygue, père et fils,

tous les quatre maçons habitants dudit Puycelsi ». Ces deux familles, dont

plusieurs membres pratiquaient la

taille des pierres et la maçonnerie depuis des générations, à Penne- d’Albigeois et à Puycelsi, s’étaient alliées de nombreuses fois, dans ces villages où l’endogamie était importante, comme on peut le

constater dans la présente prosopographie. Le tableau ci- dessous

montre une partie de ces liens. Outre l’alliance de 1681, on voit qu’en 1758, année

précédant les actes fondateurs, un mariage avait réuni une fois de plus les deux noms : Jacques

Carrière « neveu » avait épousé Marie Belaygue, fille de « Louis Belaygue père » et sœur de

« Jean Belaygue fils ».

3.2.1. Les Belaygue

Belaygue Louis (1705-1771) était fils de Jean

et de Françoise Littré, mariés en 1704, et son

père était lui-même fils d’un autre Louis, marié en 1681 avec une

Marguerite Carrière, autre exemple des alliances répétées entre ces deux lignées (cf. le tableau ci-dessus). Sous l’entrée

« Louis Belaigue charpentier », et les dates 1693-1776, le compoix

de Puycelsi liste une vingtaine d’articles,

montrant que cette famille jouissait d’une honnête aisance. Louis s’est marié en 1728 à Puycelsi avec Antoinette Clusel, de Monclar-de-Quercy (actuel Tarn-et- Garonne). La base généalogique de Fabienne

Thierry (site « Généanet ») nous apprend que les parents d’Antoinette : Mathieu Clusel ou Cruzel, laboureur à Monclar, et Marie Rougé (née à Puycelsi, paroisse N.-D. de Laval),

avaient passé un contrat de mariage en décembre 1700. Elle était

leur fille unique,

Mathieu étant décédé peu après sa naissance. Marie Rougé s’est remariée en 1717 avec Jean Belaygue,

lui-même veuf de Françoise Littré. J’ignore si Antoinette a vécu avec sa mère dans la maison de son beau-père, aux côtés de son futur époux, ou si elle est restée

à Monclar, comme le contrat de mariage semble

le dire. Quoi qu’il en soit, mariés en 1728,

Antoinette et Louis eurent

six enfants, dont Marie, née en

1730, et Jean, né en 1733 :

– Marie (1730-1791), épouse

en 1758 de Jacques

Carrière entrepreneur, ci-dessous ;

– Jean « fils », né en 1733, avait reçu une certaine

instruction puisqu’il a pu signer

le Traité du 19

juin 1759, contrairement à son beau-frère Jacques Carrière « neveu ». Il

s’était marié au début de 1759, peu avant

le premier des textes repris

ici, avec Marguerite Calmels, fille cadette de Pierre, arçonnier,

et de Catherine Teysseyre (dont la sœur, Marguerite Teysseyre, était la mère

de Jacques Carrière). Ils ont eu au moins six enfants. Marguerite est décédée

en 1801 et Jean lui a

survécu jusqu’en 1813.

3.2.2. Les Carrière

Carrière Jacques « oncle » (1697-1770),

époux vers 1735 de Catherine Brousses, est connu dans les textes comme tailleur de pierres et maçon. Il était

issu d’une famille originaire de Penne-d’Albigeois, localité où la maçonnerie était

florissante. On y voit encore aujourd’hui de

superbes maisons de pierres, à la fois dans le village et dans les hameaux périphériques. Jacques et Catherine

avaient un fils, également prénommé Jacques, dont les actes ne parlent pas. Les pages du compoix de Puycelsi des années

1680-1790, très semblables à celles des Belaygue, enregistrent sous l’entrée « Jacques Carrière

maçon », une vingtaine de biens immobiliers :

chenevières, jardins, terres, vignes, etc. Jacques « oncle »

avait appris à lire et à écrire, et il a signé

au bas du Traité du 19 juin 1759.

Carrière

Jacques « neveu » (1736-1793) était fils de Jean (1695-1747), ce dernier frère aîné de Jacques

« oncle » et maçon comme lui, et de Marguerite Teysseyre,

laquelle était née à Larroque en 1709 et se trouvait être la

tante de Marguerite Calmels, épouse de Jean Belaygue. Jacques

« neveu » s’était marié en 1758 avec Marie Belaygue,

fille de Louis et d’Antoinette Clusel/Cruzel (ci-dessus). Les

deux plus jeunes entrepreneurs étaient donc étroitement alliés, Jacques neveu étant, par son mariage, le beau-frère de Jean Belaygue (cf. tableau ci-dessus).

3.3. Les

autres acteurs

Bonnavenq,

Guillaume II (1717-1794), fils de

Jean et de Magdeleine Terrène, de Rabastens, petit-fils de Guillaume I, notaire à Puycelsi de 1697 à 1732.

Guillaume II se dit « avocat en parlement », et aussi « habitant de

Puycelsi ». En fait, il résidait aussi en 1759 au château de Larroque, dont son épouse Françoise Guérin

(1726-1782) avait hérité en 1746. Ils étaient les plus riches habitants

de la région, la liste de leurs propriétés occupant

12 pages dans le compoix

de Puycelsi des années

1680-1790. Après 1764, le marquis

de Tauriac (ci-dessous) leur vendra tous ses biens situés sur le consulat de

Puycelsi. Leur fille Marie Françoise Bonnavenq (1757- 1839)

épousera en 1777 Nicolas François Louis de Tholozany de La Sesquière (1750-1822), et les descendants de ce couple résideront au château de Larroque jusqu’en 1991.

Bonnavenq, Jean,

« bourgeois de Puycelsi », était soit le père du précédent (1695-1768), soit son oncle Jean Pierre (né en

1702).

Bonnavenq,

Joseph, « bourgeois de Puycelsi », était probablement le plus jeune frère de Guillaume, né en 1738.

Boyer, Louis Joseph Eugène de

(1722-1803), « marquis de Tauriac », résidait au château de Saint-Urcisse chez son père François de Boyer (1674-1764), toujours vivant en 175910. François possédait aussi le château de

Tauriac, ainsi que la « maison forte » de La Coste, au lieu-dit du même nom sive de Mailhac,

sur la paroisse St Martin d’Urbens (actuelle commune de Larroque), dans le consulat de Puycelsi

; il était le fils aîné de Salvy de Boyer

(1632-1716), maire perpétuel de

Puycelsi entre 1694 et 1715, et d’Anne de Castanet de Tauriac, fille du dernier

baron de ce nom en ligne masculine. Celui-ci avait voulu que son titre passe au fils aîné d’Anne,

donc à François, père de Louis Joseph

Eugène. En 1759, ce dernier

s’intitulait marquis de Tauriac, titre doublement ou triplement « de courtoisie », puisque son père François, héritier d’un titre

de baron par une voie féminine contestable (et du reste contestée), vivait

encore. Ce même François

de Boyer était

aussi seigneur de Larroque par héritage de son propre

père Salvy à qui cette seigneurie avait été cédée le 25 mai 1714.11 Absent des délibérations, le marquis s’y était

fait représenter par Géraud Guiral, procureur

juridictionnel habitant de Saint-Urcisse. Il

fut le principal contributeur des paroissiens, avec un don de 300 livres. En échange, il demanda que ses armoiries soient sculptées à l’extérieur et peintes à l’intérieur de la future église.

10 Né au château de La Coste le 12 juillet 1674, baptisé à St Martin

d’Urbens le 17 sous le seul prénom

de François (le prénom Antoine,

d’abord écrit sur l’acte de baptême, ayant été rayé) ; nommé Jean François

et dit âgé d’environ 80 ans dans son acte de décès du 14

février 1764, qui figure aux registres BMS de la paroisse St Urcisse, actuelle commune

de Saint-Urcisse, Tarn (tous ces registres sont consultables en ligne sur le

site internet des Archives départementales du Tarn). Sur la famille

de Boyer et ses alliances, cf. Du Guerny,

2006.

11 Rossignol, 1865, pp. 396-397, 409-410 ; Du Guerny, op. cit.

Falguière, Guillaume (v1720-après

1792), curé de Puycelsi, fils de Guillaume, lieutenant principal en la judicature d’Albigeois au siège de Rabastens et contrôleur général

au bureau des finances

en la généralité de Toulouse, et de Raymonde Satgé12. On a conservé quelques sermons prêchés par lui en langue d’oc

afin de se faire mieux entendre de ses paroissiens, qui, pour la plupart, connaissaient peu ou pas du tout le français.

Des mentions de sa main figurent aux BMS de St Corneille jusqu’en

1792, dernière année

de ces registres. Il offrit

150 livres pour l’église

de Larroque, annexe de la sienne, deuxième contribution par ordre d’importance

après celle du marquis, ce qui montre - outre sa générosité - l’écart

important qui existait,

vers la fin de l’ancien

régime, entre les conditions économiques des

curés et celles de leurs ouailles.

Grenier (Pierre de) signe « Granier » : il s’agit peut-être de Grenier de Lartigue,

présent au baptême de François Joseph

Larroque le 12 septembre 1734 et au baptême de Simon Joseph Larroque le 29 mars 1737. Les Granier ou Grenier, divisés en de nombreuses branches, formaient

une grande famille

de gentilshommes verriers

qui exerçaient leur art dans tout le sud- ouest de

la France.

Larroque, Antoine Joseph, notaire

à Puycelsi de 1755 à 1800, a enregistré les deux actes objets de la présente note. Il a sans doute

rédigé le second avec l’aide et sur les indications des entrepreneurs eux-mêmes. La famille Larroque, dont le nom est le

même que celui du village, est connue

à Puycelsi depuis

le XVe siècle

(Bourdès, 1914). Elle s’est alliée

aux nobles locaux,

dont la plupart

étaient des verriers

(Audouin, Grenier, Robert,

Suère…), et aux autres notables,

tels les Bonnavenq et les Guérin. Enrichies

par le notariat et le négoce, certaines branches résolurent de se singulariser en rajoutant un nom de terre à leur patronyme, comme les Combemaure.

Larroque (de Combemaure), Simon, parent du

précédent, témoin de l’assemblée du 28 mars

1759.

Roqueplane (de), archiprêtre et curé de Lacapelle (paroisse de Puycelsi), chargé par le Traité d’examiner les fondations de l’église.

4. Conclusion

L’église St Nazaire de 1759 se dresse encore aujourd’hui au centre du village de Larroque, sans doute

peu différente de ce qu’elle était lors de sa construction. Des modifications

mineures lui ont été apportées aux

XIXe et XXe siècle, mais je n’en connais pas le détail ;

elle a subi aussi diverses réfections

et ravalements. Ce qu’en dit Rossignol est très succinct : « l’église de Larroque est construite à neuf, dans le

style roman, et à trois nefs.13 »

Quoi qu’il en soit, dans l’état

où elle nous est parvenue, elle témoigne avec élégance et discrétion du

savoir-faire des tailleurs de pierres

et maçons qui exerçaient leur art dans les campagnes de l’Albigeois, au XVIIIe siècle. Elle rappelle

aussi le zèle et la générosité des habitants de Larroque, qui avaient accepté

de contribuer à sa construction. Dans un registre

plus personnel, l’auteur

de la présente contribution

a presque tous les personnages de cette histoire comme ascendants directs ou collatéraux : il souhaite que ce travail

soit un modeste hommage à leur mémoire.

12 D’après Stéphane Grégoire.

13 Rossignol, 1865, p. 410.

5. Bibliographie

Bourdès (Albert de). Documents épars. Toulousain, Bas-Albigeois, Bas-Quercy et Pays voisins. Deuxième Série. Puycelsi, Castelnau

de Montmirail, Cordes,

Gaillac, Rabastens, Penne,

Bruniquel, Montricoux, Montclar, Montech,

Montauban, Toulouse et environs. Albi,

Imprimerie des Orphelins-Apprentis, 1914, iv+754 p.,

tableaux dépl., pl. dépl.

Choiseul (Léopold-Charles de). Statuts synodaux du diocèse d’Alby,

publiés au Synode

tenu au mois d’avril de l’année M.DCC.LXII. Albi, J.B. Baurens, 1763, ii+248 p., tableau dépl.

Du Guerny

(Yannick). Archives des châteaux de Saint-Urcisse & de Tauriac

(Tarn). Inventaire. Languedoc, Quercy, Rouergue, Champagne, Saintonge.

2006. En ligne sur le site https://fr.

geneawiki.com/index.php?title=Archives_priv%C3%A9es_-_Fonds_Chassin_Du_Guerny

#In ventaires _de_fonds

Le Pottier (Jean),

directeur. Communes du Tarn. Dictionnaire

de géographie administrative, paroisses, étymologie, blasons, bibliographie. Conseil Général du Tarn, Archives départementales, collection « Archives &

Patrimoine », 1990, lxiv + 630 p., illustr.

Le Pottier (Jean),

directeur. Compoix et cadastres du Tarn

(XIVe-XIXe), étude et catalogue, accompagnés d’un tableau

des anciennes mesures

agraires. Conseil Général

du Tarn, Archives

départementales, collection «

Archives & Patrimoine », 1992,

258 p., illustr.

Rossignol (Élie-Antoine). Monographies communales. Étude statistique, historique et monumentale du

département du Tarn. Arrondissement de Gaillac. Tome III. Cantons de Cordes, de Vaour et de

Castelnau-de-Montmiral. Toulouse, Delboy ; Paris,

E. Dentu ; Albi, Chaillol, 1865, 458 p., cartes, planches.

Tranier (Auguste). Dictionnaire historique et géographique du département

du Tarn. Albi, Ph. Tranier fils, 1862, LXVIII + 342 p., carte coloriée.

Remerciements. Ils vont surtout

à Stéphane Grégoire,

qui non seulement a fourni les photographies des actes présentés

ici, mais dont le site internet à l’adresse http:// genetarn.free.fr/ est une base de travail désormais

indispensable pour toute recherche généalogique dans le nord du Tarn. Ma gratitude va en outre aux Archives

Départementales du Tarn (AD81), qui ont mis en ligne sur

leur site les registres paroissiaux et d’état-civil des communes, ainsi que les compoix. En outre, certains registres

notariés ont été mis en ligne d’après

des clichés pris soit par les AD81, soit par des généalogistes amateurs,

notamment Stéphane Grégoire. Les deux

actes publiés ici font partie d’un de ces registres mis en ligne, mais M.

Grégoire me les avait communiqués antérieurement.

———————————————

![]()